Hindi : Ab ki baar, Dakkhan paar

( हिन्दी- दिवस विशेष)

1937 : मद्रास प्रेसीडेंसी के स्कूलों में हिंदी भाषा अनिवार्य ….. सरकार के इस फ़ैसले से काफ़ी सुगबुगाहट।

1963 : दिल्ली में हिन्दी को एकमात्र राज भाषा बनाने पर चर्चा ….. दक्षिण भारत में हिन्दी विरोधी हिंसा एवं धरना।

आज के कई युवा इन घटनाओं से शायद ही अवगत होंगे। कुछ वाक़िफ़ भी होंगे तो शायद 1980 के दशक में तमिलनाडु में हिन्दी फ़िल्मों पर प्रतिबंध और हिंदी होर्डिंग और बैनर पर लगी कालिख से।

पर सभी पाठकों को मेरे क्रिकेट -प्रेमी मित्र का क़िस्सा उस समय के हालात से रू-ब-रू करवाएगा। 1980 के दशक में क्रिकेट की कमेंटरी सुनना, क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी या शग़ल था। रेडियो पर कमेंटरी का आधा हिस्सा हिन्दी में प्रसारित किया जाता था। और यह दक्षिण के मेरे इस मित्र के क्रिकेट-प्रेम के आड़े आता था। उस समस्या को दूर करने के लिए मेरे मित्र ने सिर्फ़ 1 से 500 तक हिन्दी के अंकों को जान लिया ताकि उसे स्कोर की जानकारी तो मिलते रहे पर हिन्दी ना सीख कर उसका हिन्दी के प्रति उसका रोष भी बना रहे। जनता के इस रोष से ‘हिन्दी-विरोध’ कई वर्षों तक एक चुनावी मुद्दा बना रहा।

और अब एक नज़र डालें वर्तमान पर । मेरी 2024 की बेंगलुरु यात्रा के दौरान, मेरे एक बेंगलुरु-निवासी तमिल मित्र ने मेरे लिये टैक्सी बुक की। टैक्सी-ड्राइवर की मातृ-भाषा कन्नड़ थी। और दोनों में बातचीत का साधन बनी ……हिन्दी भाषा !!!

1980 के दशक में दक्षिण भारत से पलायन करने वाला व्यक्ति अगर अब बेंगलुरु आयें तो यह घटना उसके लिए महज़ एक ख्याली-पुलाव का उदाहरण होगा।

प्रश्न अब यह है कि दक्खन हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह क्या रही होगी ?

इस लोकप्रियता के बीज, अनभिज्ञता से, बोए थे 1991 में उदारीकरण और वैश्वीकरण नीति ने ( Liberalisation & Glboalisation policy)। इन नीतियों से भारत में चौराफा रोज़गार के अवसर पैदा होने लगे। सॉफ्टवेर बूम ने इस ट्रेंड को और गतिशील कर दिया। नतीजतन, 2000 और 2010 के दशकों में सभी क्षेत्रों में योग्य व्यक्तियों की माँग में कई गुना बढ़ गई।

रोज़गार की इन संभावनाओं ने अनेक व्यक्तियों को आकर्षित किया, ख़ास कर के युवा पीढ़ी को। इन नये अवसरों में अपना भाग्य आज़माने के लिए इन युवाओं ने शरण ली - नये प्रांतों में, नये शहरों में – उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर । कंपनियों के कर्मचारियों की और शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों की आबादी में विविधता अव नये शिखर पर पहुँच गई थी।

इस वजह से विभिन्न बोलियों व भाषाओं का एक नया समन्वय हुआ और इस समन्वय से अहिन्दी भाष्यों में हिन्दी भाषा के प्रति एक अलग ही जागरूकता और उत्साह दिखने लगा । और उनके हिन्दी सीखने के इस प्रयास में सहायक हुआ हिंग्लिश का जन्म। “एक कदम तुम बढाओ एक कदम हम बढ़ायें “ की तर्ज़ पर बनी इस नई भाषा-शैली ने अहिन्दी भाष्यों को हिन्दी भाष्यों से जोड़ने में एक अहम सहायक की भूमिका निभायी। हिन्दी-भाषा का जब इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें हिंग्लिश को एक “युग-निर्माणक” के रूप में अंकित किया जाएगा।

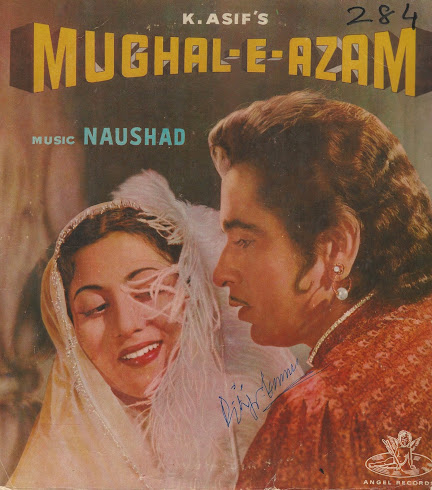

युवाओं के इस समन्वय को तलाश थी एक “मिसिंग लिंक” की जो जोड़े उनकी आकांक्षाओं को, उनके जज़्बातों की। और साथ ही बने स्ट्रेस-फ्री होने का एक साधन भी ।कई दशकों से विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने में हमारी हिन्दी फ़िल्में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी रही हैं। और अब दक्षिण के युवा, जो पहले कम संख्या में हिन्दी फ़िल्मों से जुड़ते थे, अब बड़ी तादाद में इस कड़ी से जुड़ने लगे। दक्षिण भारत की आयोजनों में, वहाँ के सांस्कृतिक अवसरों पर या विवाहों में, युवाओं को हिन्दी गानों की धुनों पर अब थिरकते देखा जाने लगा। और धीरे-धीरे, हिन्दी, जो कभी घृणा का स्रोत थी, अब सार्वजनिक रूप से अपनाई जाने लगी।

बीसवीं सदी में सरकार के हिन्दी-प्रचार को दक्षिण ने “हिन्दी थोपने” की संज्ञा दी थी। पर लंबे समय की उदारीकरण नीतियों से कारोबार, शिक्षा और रोज़गार क्षेत्रों को हिन्दी एक सहायक के रूप में नज़र आने लगी ।

गौर करने वाली बात यह है कि जिन उदारीकरण नीतियों को स्वदेशी-विरोधी समझा जाता था, उन्हीं उदारीकरण और वैश्वीकरण नीतियों ने सरकार के एक बहुत कठिन स्वदेशी-लक्ष्य में अहम भूमिक अदा निभायी।

और अहम बात है कि दक्खन पठार को पार करने के बाद ही हिन्दी अब अपने नाम को सार्थक करती हुई सचमुच “हिन्दी’ * नज़र आती है …….जय हिन्द।

( * “हिन्द ी का शाब्दिक अर्थ है ‘भारतीय” )

- दीपेश सालगिया

Excellent, outstanding analysis 👍

ReplyDeleteMany thanks

ReplyDeleteजब हिन्दी की बात हो ,और उसकी सल्तनत की बात हो और जब आपको पता चले की उसकी फ़तह चारों और हो रही है तो बेहद खुशी होती है।बधाई इस सुलेख के लिए.

ReplyDeleteबहुत बहुत धन्यवाद

Deleteसुंदर लिखा आपने. बधाई और शुभकामनाएं! 💚🙏

ReplyDeleteये सच है कि हिंदी आज एक और सशक्त माध्यम है जुड़ने और जोड़ने का. पर इस बात को कहने में मैं पीछे नहीं हटूंगा कि हिंदी ने क्षेत्रीय भाषाओं व बोलियों को डंस लिया लगता है. मेरी मातृभाषा मैथिली है. मैथिली एक पुरानी, समृद्ध और करोड़ों लोगों की भाषा है. इसका साहित्य क्षेत्र किसी से कम नहीं. पर आज सिर्फ और सिर्फ हिंदी की वजह से मैथिली को अपने घर में ही सम्मान नहीं. ये दोष हिंदी का कदापि नहीं है, दोष है तो सरकार और व्यवस्था का जो मैथिल लोगों को अपनी ही मातृभाषा को नकारने और छोड़ देने को विवश करती है.

मनोविज्ञान हो चुका है कि हिंदी में हम दूर तलक देख और दिखा सकते हैं, जीवन यापन और श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है ये....! और मर रही है अन्य की तरह मैथिली भी.

मैथिली : एक विहंगम व विस्तृत आयाम वाली 10 वीं सदी से भी पहले की सुंदर- मीठी भाषा.

हिंदी दिवस पर बहुत शुभकामनाएं! 🙏

विचारों के इस लोकतंत्र में आपके स्वागततुल्य हैं।

Delete